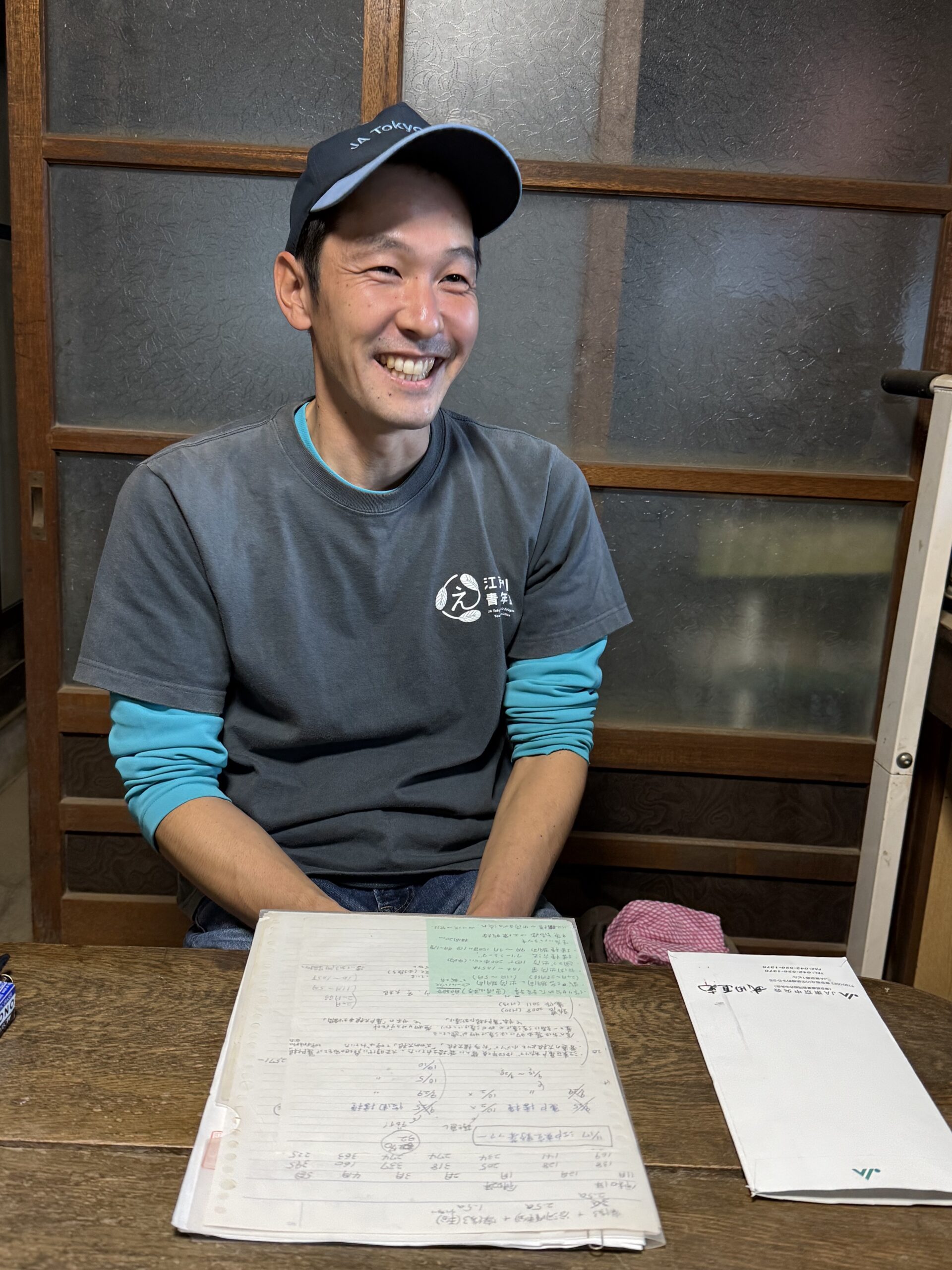

【江戸東京野菜を語る ⑧ 】東京で一人「亀戸ダイコン」育て続ける八代目、中代正啓さんの語り

東京・江戸川区。首都高速と住宅街が入り組むこの一帯に、かつて江戸から続く農村の名残がかろうじて息づいている。その片隅で、いま都内ではほとんど見ることのなくなったある伝統野菜が静かに育てられている。それが亀戸ダイコンである。この地に暮らした江戸の庶民たちが愛した江戸東京野菜のひとつだ。しかし亀戸ダイコンを継続して出荷できる形で担っている生産者は現在、東京都内でほぼ一人しかいない。それが中代正啓さん(42)だ。八代続く農家の家に生まれ、十数年前に亀戸ダイコンの栽培を引き継いだ最後の担い手である。中代さんは、自分を「特別な農家」とは語らない。むしろ「自分が倒れたら、亀戸ダイコンは本当に細くなってしまうと思う」と肩をすくめるように話す。亀戸ダイコンは、栽培が難しく生育が揃わないために手間がかかる気難しい野菜だ。彼の背中には、江戸の食文化と東京の記憶、そして未来に残るかどうかわからない一つの在来種の運命が静かに乗っている。本稿は、その重みを直接受け止めながら語られる一人の農家のオーラルヒストリーである。彼が育った家族の歴史、就農の迷いや葛藤、亀戸ダイコンと出会った瞬間、生産の苦労、地域とのつながり、そして次の担い手がまだいないという現実。それらすべてが語りの中で一本の野菜のようにゆっくりと姿を形づくっていく。どうしてこの野菜が今日まで残ってきたのか。そして、これからどこへ向かうのか。語り手の声に耳を澄ませながら亀戸ダイコンという小さな文化遺産をのぞき込んでみたい。

(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)

母の病と父の背中が迫った就農の決断

― 中代さんご自身の記憶の中で、いちばん最初に「農家の家」と感じた風景や、ご実家の歴史をどのように受け取ってこられたのか、お聞かせいただけますか。

「私の家は、私で八代目になります。家のお墓には『嘉永』と刻まれた石が残っていて、ああ、江戸後期にはもうこの場所で農業をしていたのだなと、子どもの頃から自然に思ってきました。代々小松菜を中心に作りながら土とともに過ごしてきた家です。幼い頃の記憶の中で、まずよみがえるのはビニールハウスの輪郭です。放課後に帰ると、父と祖母がその中で黙々と作業していて湿った土の匂いがふっと鼻に入ってくる。『農業を継ぐのか?』と聞かれたことは一度もありません。でも、手伝えば小遣いがもらえて、それが嬉しくて畑に足が向く。そういう意味で農業は、私の中では特別な決断ではなく、生活の延長線上に自然と続いていたものでした」

― 大学を卒業して一度は信用金庫に勤められていますが、その頃のことや、農業に戻る決心に至るまでの状況について、当時の記憶とともにお話しいただけますか。

「大学では経済を学び、就職活動の中で地元の信用金庫に拾っていただいたのが社会人としてのスタートでした。強い希望があったわけではなく、父も若い頃に同じ信用金庫で働いていたので、どこか落ち着くような気持ちもありました。ただ、大学4年の冬に母が脳梗塞で倒れ、突然の介護生活になりました。祖母と父の二人で畑を回していましたが、やがて祖母も入院し、父一人での作業になってしまった。小松菜の収穫は重労働です。冬は束数が増え、寒さもあって身体にこたえます。父は疲れたという言葉は口にしませんが、その背中がすべてを物語っていました。気づけば自分の中で『戻らなければ』という気持ちが大きくなっていきました。農業への転身は、夢や理想よりも、家族の現実に向き合っての決断でした。2008年に三年間務めた信用金庫を退職し、畑に戻ることにしました。あのときの父の姿が、今の私の農業人生の原点になっていると思います」

― 就農してからの最初の数年間、お父さまのそばでどのように農業と向き合ってこられたのか。当時の空気感や日々の手応えを含めてお聞かせください。

「就農して最初の数年は、父の横でひたすら小松菜を作っていました。うちは一年中、小松菜を作る農家ですから、休みらしい休みはありません。朝から晩まで、畑とハウスの往復です。特に夏は、ただ暑いという言葉では足りないほどきつい。ハウスの中はサウナ以上で汗が落ちるそばから蒸発していくような環境です。苗は安定しないし束数も出ない。売上も下がる。身体にも精神にもこたえる時期でした。そういう日々の中で、『夏だけでも別の作物ができないものか』と父と話すようになり、2人で何度も考えました。そんな時、近隣の農家の方から『冬のハウスが空いているなら亀戸ダイコンを作ってみないか』

と声をかけていただいたのです。2011年のことでした。当時は冬の作目として面白そうだ、という軽い気持ちだったと思います。あの時の何気ない一歩が、結果として、今の自分の役割につながっているとは想像もしていませんでした」

初めての亀戸ダイコンで知った戸惑い驚き、 そして気難しさ

─ 亀戸ダイコンを最初に畑で育てたとき、どんな光景が目に映り、どんな感覚が湧いてきたのか。戸惑いや驚き、そのときの最初の手応えを、思い出せる範囲で詳しくお聞かせいただけますか。

「亀戸ダイコンを初めて作ったときのことは、いまでもはっきり覚えています。

最初の印象は、やっぱり 『これは難しいぞ』 というものでした。畑に並んだ苗を見ても、生育が全く揃わない。同じ畝の中で、一株だけ急に太くなっているものがあれば、隣の株はほとんど育っていない。わずか数メートルしか離れていないのに、成長の差が極端に出る。その時点で、『ちょっとやそっとじゃ言うことを聞いてくれない』と感じました。水分と温度への反応もとても敏感で、少し土が乾いただけで横縞症が出るなど、湿りすぎると逆に病気を呼んでしまう。軟腐病なんて一度出れば、本当に一面が一気に枯れて、立ち直りようがない。小松菜のように作れば応えてくれるという単純さがまるでない。気難しくて気まぐれ、誤魔化しのきかない野菜だなというのが最初の感覚でした。けれど、不思議なものでそういう野菜だからこそ、一本うまく育ったときの喜びは格別でした。土から抜いた瞬間、白くて形の整った亀戸ダイコンがスポッと姿を見せる。その感触は今でもよく覚えています。本気で向き合わないと育たない野菜だからこそ、手間をかけた分だけ返してくれるような感覚がありました。亀戸ダイコンとは、そういう野菜だと思います」

― 改めて、亀戸ダイコンという野菜の特徴をご自身の言葉で説明するとしたら、どんな姿が浮かびますか?

「やっぱり白さですか。にんじんほどの長さで細くて芯まで真っ白。青首のように肩が色づくことがなく白い。畑から抜いた瞬間のあの真っ白な一本を見るのは今でも嬉しいものです。香りも強くて、浅漬けにするとシャキッとする。口の中がすっとするような、清涼感があります。味噌汁に入れても煮崩れしにくく、ほんのり甘味が出るので、家でもよく使います。飲食店の方が刺身として出してくださったときは本当に驚きました。食べてみると確かにそのまま食べられる。瑞々しさと香りが引き立ちます。作り手としては、こういう食べ方で引き出される魅力に、逆に励まされる部分もあります」

白い部分が20㎝程度の短い大根で、

先がクサビ状にとがっている

― 亀戸ダイコンは季節ごとの微妙な変化に合わせて播種と収穫を続けていく作物だと伺いました。年間1万本を超える量を作りながら、そのリズムをどう整え、どんな限界と向き合っておられるのか。当事者としての感覚を詳しく聞かせてください。

「年間でだいたい1万から、多いときで1万2、3千本ほど作っています。

この数字だけ見ると多いという印象かもしれませんが、亀戸ダイコンの栽培は、単に量をこなせばいいものではなく、季節と成長のリズムを細かく読みながら積み重ねていく作業です。播くのは9月15日。そこから15日おきに播種していきます。播いて、育てて、抜いて、また播く、その繰り返しですが、毎回同じというわけではありません。気温も湿度も光の量も違う。だから、畑に出て苗の状態を見ながら、その都度小さな調整を重ねていきます。2月までは比較的リズムよく進みます。冬の間は冷え込みで成長が一定になりやすく、亀戸ダイコンにとっても扱いやすい季節です。でも、3月に入ると一気に空気が変わり暖かさが増すと亀戸ダイコンは花の準備を始めてしまう。花芽をつけて茎が伸び始める『とう立ち』が起きます。そこで本数を抑える必要があります。このリズムを守りながら、安定した品質と量を維持するのは、思った以上に大変です。『もっと作れませんか』と聞かれることはよくあるのですが、本気で作ろうとすればするほど増やせない。それが正直なところです。今は私1人の技術と時間でできる、ギリギリのラインを守っている状態です」

― 亀戸ダイコンを作り続けるなかで、いま本気でこの野菜を担っているのは自分ひとりかもしれないという現実に向き合っておられます。その事実をどのように受け止め、日々どんな思いで畑に立っているのか、率直にお聞かせいただけますか。

「都内で本気で作り続けているのは自分だけという現実は、誰かに言われたから気づいたというより、毎年の作業の積み重ねのなかで、少しずつ見えてきたものです。江戸東京野菜のグループに入って少量だけ作る農家さんは確かにいます。でも、『年間1万本規模で毎年安定して作り続ける』となると、いまは私だけだろうな、という感覚があります。以前は他の農家の方も作っておられましたが、気が付けば飲食店の要望に応えられているのは本当にうち一軒になっていました。その事実を改めて思うと正直、怖くなる時もあります。もし自分が体調を崩したらどうなる、天候不順が重なって収穫が大きく減ったら、誰が代わりを担うのかなど、そんな不安がふと頭をよぎります。亀戸ダイコンは、ただ作ればいい野菜ではありません。でも、怖いからといって作らないわけにはいかない。作り手がいなければ、この野菜は消えてしまうという思いが毎日の原動力ともいえます」

年間一万本を支える〝最後の担い手〟が考える 江戸東京野菜

― 亀戸ダイコンを十年以上にわたり作り続けてこられました。続けるほどに見えてくる意味や、時の流れの中で変化してきたお気持ちなど、今の中代さんだからこそ言える「江戸東京野菜を作る」ことの意味をお聞かせいただけますか。

「私が亀戸ダイコンを作り始めた頃は、正直、伝統を守るとか文化を継ぐという意識はほとんどありませんでした。むしろ、今作って、今食べて、美味しい野菜を届けたいという気持ちの方が強かったです。野菜を作るうえで大事なのは、やっぱり美味しいかどうか、喜ばれるかどうか、というのが自分の中の基準でした。ところが、十年、十五年と作り続けていくうちに、だんだん気持ちが変わってきました。最初は軽い気持ちで始めた亀戸ダイコンも続けるほどに、この野菜は簡単には続かないということが身にしみてわかってきました。繊細で、手がかかって、ちょっと気を抜けばすぐ答えを返してくれなくなる。そして、作り手は減る一方で、やろうと思う人がなかなか出てこない。そんな状況を目の前にして、『誰も作らないなら自分が作ればいい』と変わってきました。とはいえ、今は自分がやめたら終わってしまう。それは小松菜や他の野菜にはない重さでした。亀戸ダイコンを作るというのは、江戸の食文化を自分の手でつなぐ行為だと最近になってようやく実感が湧いてきました」

― 地域の学校での栽培指導や子どもたちとの交流についても聞かせてください。どんな手応えがありますか?

「亀戸にある小学校で亀戸ダイコンを育てています。先生から子どもたちが『大きくなったよ』『そろそろ抜けるよ』と嬉しそうに話していることを聞くと、自分がやっていることがしっかり届いていると感じます。特別支援学校にも毎月伺っています。寺島ナスや金町コカブ、夏には別の江戸東京野菜も育てています。子どもたちが伝統野菜に触れるだけで価値があると思っています。こうした取り組みが、いずれ次の担い手を生むかもしれません。何かがすぐに変わるわけではありませんが、確かに『種(たね)』は蒔けていると思います」

― JA東京スマイル江戸川地区青年部での活動が、中代さんの視野を大きく広げたと聞きました。仲間の農家との出会いや交流が自身の考え方や日々の営みにどのような変化をもたらしたのか、当時の気づきや感覚も含めてお話しいただけますか。

「青年部に入らなかったら、今の自分の視野は本当に無かったと思います。

正直、就農したばかりの頃の私は、江戸川区の農業を中心に物事を見ていました。うちの周りの畑、地域の作り方、天候や土地のクセなど自分の半径数キロだけで農業というものを考えていたと思います。ところが、青年部に入ると葛飾、足立、世田谷、練馬、三鷹など東京とひと口に言っても、土地も人も作物も、まるで違う。それぞれがそれぞれの悩みを抱えながら、同じ東京という土地で農業を続けている。

初めて世田谷の農家さんの畑に行ったとき『東京にも、こんな風景がある』と驚きました。うちとは土の色も畑の配置も違う。同じ大都会の中に、こんなに多様な農の世界があるとは想像していませんでした。そして、集まって話してみると、作っているものは違っていても、不思議と通じるものがあるし、刺激にも励みにもなる存在です。仲間との関係は亀戸ダイコンを続ける上でも大きな支えになっています」

─ 最後に中代さん自身が亀戸ダイコンの未来をどのように見つめ、どんな思いで次の世代を考えているのか、率直なお気持ちをお聞かせください。

「亀戸ダイコンの未来について考えるとき、まず頭に浮かぶのは『いつか誰かにバトンを渡さなければならない』という思いです。これは、作り始めた頃には全く持っていなかった感覚で、十年以上向き合ってきた今になって、ようやく重みとして実感するようになりました。例えば娘が継いでくれるかもしれない。

あるいは、まったく別の若い農家が興味を持ってくれるかもしれない。でも、『この人に託せる』という後継者が今すぐ目の前にいるわけではありません。

それが現実ですし、焦ってもどうにもならない部分でもあります。そんななかで私がまず考えるのは、自分が健康で、作り続けること。それが、いちばん確実に亀戸ダイコンを未来につなぐ方法だと思っています。自分が亀戸ダイコンそのものになるつもりで手を抜かず丁寧に作り続ける。その積み重ねの先に、自然と次の道が開けてくるのではないかと感じています」

―― ありがとうございました。

亀戸大根の将来につながる」と話す中代氏