【江戸東京野菜を語る⑥】畑の姿は美しい~大塚農園が世田谷の黒土(黒ボク土)で甦らせた「大蔵ダイコン」半世紀の記憶

東京・世田谷。住宅の谷間に点在するわずかな畑に、黒々とした土がまだ息づいている。かつては一面が農地で『世田谷村』と呼ぶにふさわしい風景が広がっていた。そこに200年余り、代々鍬を入れ続けてきたのが大塚農園だ。今回の語り手の大塚信美さんは昭和23年生まれの77歳。高度成長期、大学を卒業すれば企業就職が当然とされた時代にあえて家業の畑へと進んだ。就農は22歳。父祖の背中を見ながら育ち、黒土の力を肌で知っていた。だが同時に、都市化の波にさらされる世田谷農業の厳しさも目の当たりにし、昭和40年代後半、それまで世田谷の代名詞だった大蔵ダイコンは忽然と姿を消した。「世田谷=大蔵ダイコン」という記憶が人々から薄れゆく中で大塚さんは復活への一歩を踏み出す。大蔵ダイコンは江戸東京野菜の象徴として再び地域に根を張り、学校給食や豊洲市場へと広がった。『畑の姿は美しい』と言い切るその言葉には半世紀を超えて都市農業を見つめてきた人ならではの実感がにじむ。本稿では、大蔵ダイコン復活の仕掛け人であり、世田谷農業の証言者でもある大塚さんに系譜を背負う農家としての歩みと都市と農の未来を語ってもらった。

(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)

竹骨ビニールの海と〝世田谷村〟の原風景

― 大塚さんは戦後復興から高度経済成長へと向かう、社会全体が大きく変わる時代に青春期を過ごされたわけですね。まず、就農に至る経緯をお話しいただけますか

「私が生まれたのは終戦からまだ数年しか経っていない頃で、世田谷の一帯も田畑が多く、戦前から続く農村の姿を色濃く残していました。子どもの頃の私は、祖父(八代目)や父(九代目)が畑で汗を流す姿を日常の光景として見ていました。学校から帰ると収穫したばかりの野菜をかごに積む祖父の手伝いをしたりする。そんな暮らしが当たり前でした。立正大学経営学部に進みました。当時は高度成長期の真っただ中で、就職率はほぼ100%。周りの友人たちは次々と大手企業や役所に就職を決め、世の中には『大学出れば会社勤め』という空気が満ちていました。そんな中で、私は最後まで進路について悩み、進路が決まらなかった2人のうちの1人でした。

けれどもその分、自分の選択をじっくり考える時間を持てたのだと思います。結局は自然と足が畑に向かいました。大学での学びがすぐに役立つわけではないと思いましたが、経営の考え方は農業を続けていく上で大きな財産になりました。コストの感覚や市場を見る視点、記録を残す習慣などは、後に大蔵ダイコンを復活させるときにも役立ちました。振り返れば、あの時代に就職しなかったことは畑を継ぐための覚悟を固めるために必要な選択だったと感じています」

― 大塚農園は江戸期から続いていると伺いました。ご自身が十代目として畑を継ぐにあたり、これまでの世代の営みをどう感じてこられましたか?また、先祖代々の歴史の中で特に印象に残っているエピソードや語り継がれてきたことはありますか?

「代々やってきた作物は時代とともに移り変わってきました。江戸期には麦や雑穀が主でしたし、大正の頃には野菜の作付けが増え、昭和にかけては都市近郊の菜園として市場に向けた出荷が盛んになりました。祖父が八代目、父が九代目として黙々と土を耕してきた姿を、私は子どものころから目の当たりにして『畑を守る』という心を受け渡されてきました。畑の歴史は、家の歴史であると同時に地域の歴史でもあると感じています。季節の移ろいを肌で感じ、土と向き合いながら作物を育てる。その営み自体が都市に残された数少ない原風景だと思うのです。だからこそ畑に立つ姿を見て『美しい』と言っていただけることがあると背筋が伸びます。農業が単なる生産活動ではなく、人に何かを感じさせる営みであると気づかされる瞬間です」

― 世田谷の畑はかつて一面に広がる黒土の大地だったとそうですね。長い農家の経験の中で、その畑を支えてきた強みとはどのようなものでしょうか?また、その強みはご自身の農業の姿勢や作物づくりに、どのようにつながっていますか?

「やはり土です。世田谷の畑の黒土は、深いところでは1㍍近く続いています。鍬を入れるとふかふかと柔らかく、根が気持ちよく伸びていくのが目に見えるように分かる。水はけもよくて、雨が降ってもべたつかず、乾けばまたすぐに呼吸を始める。多摩川の方へ行くと赤土が多くて、土質が異なります。そういう土地を知っているからこの黒土のありがたさが身にしみます。世田谷に来た他の地域の農家さんが畑を見て『こんなにいい土はなかなかない』と羨ましそうに言うこともあります。そのたびに、ここで農業を続けていることの幸運を思いますね。私は長く畑に立ちながら、『作物を育てる前にまず土が美しいかどうか』と感じてきました。

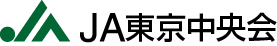

当時は、隣の畑よりも一日でも早く出荷できれば市場の相場は大きく変わる。このため、今のような頑丈なパイプハウスではなく、竹をしならせて支柱にしてその上にビニールをかけた栽培用のトンネルがずらりと並んでいて、農家同士、互いに畑を横目で見ながら競い合っていました。そうした競い合いは、むしろお互いに刺激し合って腕を磨くような雰囲気でした。先代たちは丹念に写真を撮って記録も残してくれていて、アルバムを開くと当時の風景が蘇り、世田谷がまだ村だった頃の空気を伝えてくれます。今の住宅街からは想像もつかないかもしれませんが、私にとっては原風景そのものです」

阿佐ヶ谷のおでん鍋から甦った大蔵ダイコン

──かつて世田谷の象徴だった大蔵ダイコンが畑や食卓から消えていったあと、大塚さんご自身の心の中には『このままではいけない』という思いが芽生えていたのではないでしょうか。その思いが実際に行動へと変わるスイッチは、どんな場面で入ったのでしょうか?当時の情景を思い出しながらお話しいただけますか

転機になったのは、阿佐ヶ谷の居酒屋さんでの出来事です。ある夜、黙っておでん鍋の中に大蔵ダイコンを入れてみたのです。特別に宣伝したわけでもなく、ただ静かに煮込んで。すると、たまたま居合わせた若いお客さんが箸を運び、『こんなうまいダイコンは初めて』と驚いた顔を見せました。あの表情と一言は、今も鮮明に覚えています。その瞬間に『やはり大蔵は味で勝負できる。これを復活させれば人に喜ばれる』と確信が持てました。幸いにも種苗会社にはいくつかの品種がありました。それらを一つひとつ集め、種子を選んで畑にまいて試作しました。畑ごとに根の張り方や病気の出やすさ、味の違いを丹念に見極めていき、区内の農家仲間にも声をかけました。平成9年の秋には準備した600本を農業祭に並べました。会場に立ち寄った人々が手に取り、『大蔵ダイコンだ』と笑顔を見せてくれた。あのときの手応えは忘れられません。その後10年ほど経った頃から『江戸東京野菜』という言葉が少しずつ広まり始めてきました。地域の歴史や文化と結びついた野菜を見直そうという流れが起こりつつありました。その波に重なるように大蔵ダイコンの復活が進み、結果的に江戸東京野菜を象徴する存在のひとつとして認められていったのです」

― 復活させた大蔵ダイコンは、市場や料理の現場でどのように受け止められていったのでしょうか?印象に残っているエピソードがあればぜひ教えてください。あわせて、大蔵ダイコンは一年の中でどの季節に播き、どのような過程を経て収穫に至るのか、その栽培の暦についてもお話しいただけますか

「気がつけば、豊洲市場のこだわり野菜コーナーに大蔵ダイコンを置いてもらえるようになっていました。自分の作物が選ばれるというのは農家にとって本当に嬉しいことです。その後は、学校給食に採用され、子どもたちが『甘くておいしい』と声を上げてくれたこと。テレビの料理番組で板前さんに使っていただき、『こんなに出汁を吸うダイコンは初めて』と驚かれたこと。

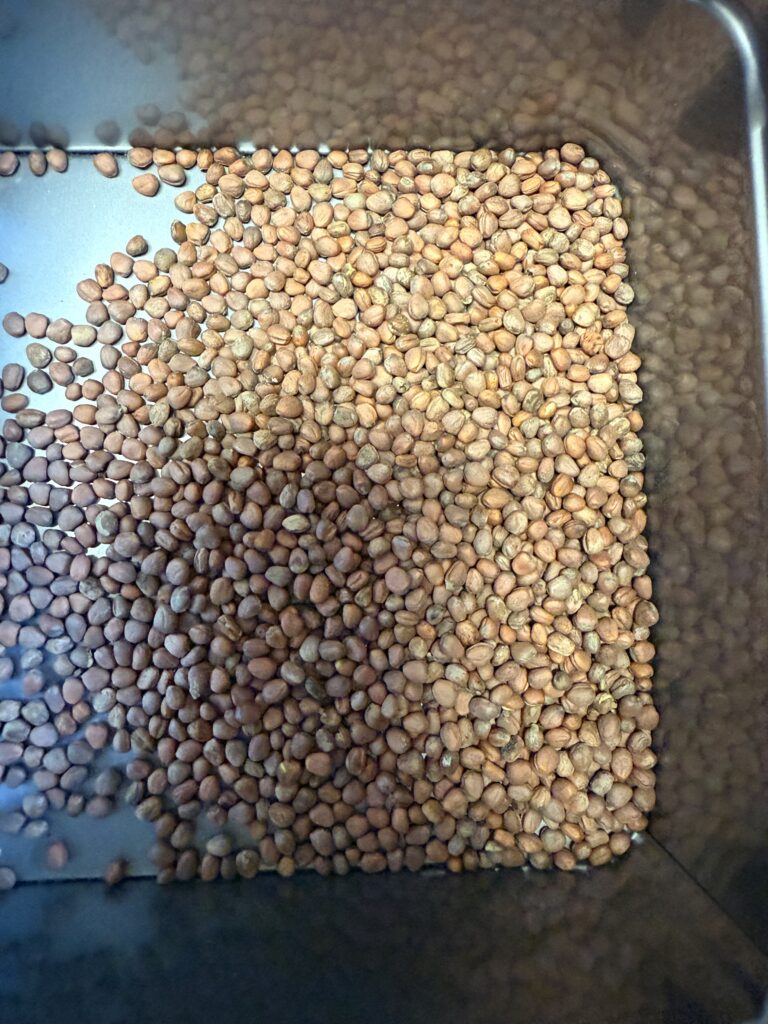

あの一言には胸が熱くなりました。ブランド化という言葉はよく使われますが、私の実感としては後からついてきたものに過ぎません。まずは畑の力と味があり、それが自然に認められて広がっていったという流れです。作付けは年間2000本ほどで大規模ではありませんが、量よりも1本1本の確かさを大切にしています。収穫の中心は十一月から十二月。ちょうど冬のおでんや煮物にぴったりの時期なのです」

― 大蔵ダイコンには、見た目にも味わいにも他にはない「個性」があると聞きます。大蔵ならではの形の特徴やご自身が作り手として畑で触れ、台所で味わい、人々に手渡してきた経験を言葉にしていただけますか

「大蔵ダイコンの姿をひとことで言えば円筒形です。ただ真っすぐなだけでなく、先端がふっくらとお椀のように詰まるのが特徴で、昔から『詰まり大根』と呼ばれてきました。畑で抜いたときのずしりとした手応え、その重みからも「身が詰まっている」と分かるのです。長時間煮込んでも煮崩れしにくく、しかも出汁をしっかり抱き込みます。実際に口にした人は『大根ってこんなに味が違うのか』と驚きます。阿佐ヶ谷の居酒屋で上がった若いお客さんの声もそうですが、農家としては、作物が言葉以上に自分の価値を証明してくれる瞬間に立ち会える。それが何よりの誇りなのです」

露地と黒土が育てた「在来種」の力

― 大蔵ダイコンを育てるうえでのこだわりはどんなことでしょうか?たとえば土づくりや栽培の方法、あるいは収穫までの手間のかけ方など、代々の経験やご自身の試行錯誤から大切にしてこられたことがあるのではないでしょうか

「私は絶対にマルチ(ビニール被覆)は使いません。露地で、太陽や風や雨とともに育つ姿こそが大蔵らしいと思うからです。ダイコンが『ここが好きだ』と感じられるような環境を整えてやるのが、作り手の役目だと思っています。そのために大事なのは、何より土づくりです。畑全面に有機質肥料を撒き、それを丹念に混ぜ込みます。すると土の中で無数の微生物が動き出し、種が持つ力を引き出してくれる。人間の体にたとえると三度の食事をきちんと摂ってこそ健康な体ができるのと同じです。インスタント食品にばかり頼っていては体力は養われません。ダイコンも同じで、手間を惜しまず、正しく土を整えることで初めて本物の味になるのです。伝統の味を受け渡していくためには、近道はないのです」

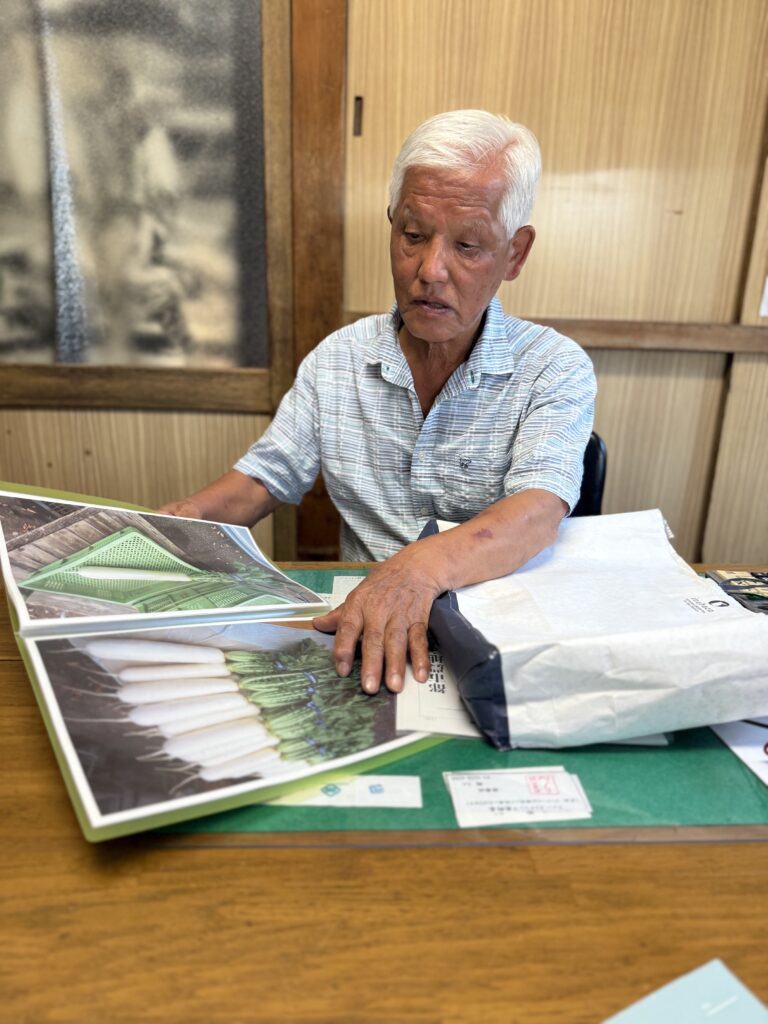

― 大蔵ダイコンの復活にあたり、種を交配種から在来種へと切り替えられたと伺いました。背景には、味や形だけでなく『命をつないでいく』という思いもあったのではないでしょうか。また、他地域の土との違いなども含めて、大蔵ダイコンと世田谷の黒土の関わりをどのように感じてこられましたか?

「復活の最初の頃はまだ交配種を使っていました。安定して形が揃いやすく、病気にもある程度は強かったからです。しかし、理屈ではなく舌の記憶がはっきりと教えてくれる。お客さんも『在来の方がうまい』と一様に語ってくれました。そこから、段階的に在来系へと切り替えていったのです。いまは完全に大蔵一本。作り方も、昭和30年代の露地栽培に近づけるよう心がけています。世田谷の黒土は、そうした在来の力を引き出すものです。根が深く伸び、肥料や水分のムラが出にくくいつも柔らかい。畑の姿そのものに美しさを感じるのです。なので『この土があってこそ大蔵がある』と思います」

信念託し、十一代目へとつながる世田谷農業の未来

― 大塚農園はすでに十代目から十一代目へと歴史をつなごうとしています。ご長男が跡を継ぐことになった背景には、幼いころから畑に立つ父の背中を見てきた経験や、実際に土に触れる中で芽生えた思いもあるのではないでしょうか。作物や技術だけでなく、『畑の姿は美しい』という哲学や、世田谷の黒土と向き合う覚悟をどのように引き渡していこうと思っていらっしゃいますか?

「長男は48歳になります。若いころは会社勤めを経験して、社会の空気や人の営みを外から見てきました。その後、やはり土に引き寄せられるように畑に入ってきた。私は『こうしろ』と細かく口を出すことはしません。農業には正解がひとつではなく、畑ごとに、作り手ごとに答えがある。だからこそ、自分の流儀を押しつけるのではなく、本人が試行錯誤しながら積み重ねていくことが大事だと思っています。ただ、大蔵ダイコンにはやはり難しいところもあります。本人が畑に立ちたいと感じ、そこで何を守り、何を変えるのかを自分で選んでいく。結局のところ、畑は人が守るのと同時に人が畑に育てられるものだと思うのです。息子がどんな未来を描くか、それはこれからの土とともに形になっていくでしょう」

大塚さんは長く東京の真ん中で畑を守ってこられました。住宅や道路に囲まれながら農業を続けることには、地方とは違った難しさもあれば、逆に都市ならではの強みもあると思います。ご自身の体験から、都市農業にはどのような意味があると感じてこられましたか?

「相手は自然です。これはどこで農業をしても変わりません。都市であろうと地方であろうとやることは同じです。都市農業という言葉が使われるようになったのは、比較的最近のことです。ただ東京に畑があった、それだけのこと。呼び名はどうあれ、畑に立つ私にとって農業は農業でした。だから今でも、わざわざ都市農業と強調されると、少し違和感を覚えることがあります。けれども現実には、都市に畑を残すことには大きな壁があります。とくに相続税の問題は、長く農家を悩ませてきました。畑を次の世代に受け渡そうとすれば莫大な税がのしかかり、ときに畑を手放さざるを得ない。制度が少しずつ見直されてきたとはいえ、容易な道ではありません。だからこそ私は今ある畑の姿をできるだけ残すことを目標にして、自然の恵みに感謝をしながら農業を続けていきます」

大蔵ダイコンを収穫する

―― ありがとうございました。