【江戸東京野菜を語る⑤】鎌倉末期の戦乱を越えて三百年、小坂農園が受け継ぐ江戸東京野菜の系譜

東京都国分寺の地で三百年余にわたって土を耕し続けてきた農家がある。小坂家―。その農の歩みは、現存する記録によれば1600年代にさかのぼるが、その源流をたどれば、さらに古代中世の戦乱の記憶と交わる。鎌倉時代末期、武将、新田義貞が鎌倉幕府を滅亡に追い込んだ「分倍河原の戦い」。その折に国分寺の寺院が兵火に包まれ、この地に農耕が芽吹いたと伝えられている。確証を得られるのは江戸初期に惣右衛門の名を冠した祖先の姿からだが、以来三百年、幾度の政変と都市化の波を乗り越えながら、小坂家は一度として農を絶やさなかった。年貢米を納めた江戸時代、桃やスイカを荷車に積んで横浜や所沢の市場へ運んだ明治大正の頃、そして昭和から平成にかけて直売制度の黎明と江戸東京野菜の復興に挑んだ現代へ。その営みは「東京にも百年単位の農の系譜が息づく」ことを証し立ててきた。土の香りを守ることは同時に、地域の文化を守ること。タネを採り、伝統の味をつなぐことは、未来への責任でもある。今回の「江戸東京野菜を語る」では、小坂農園当主の小坂良夫さん(68)に、家の歴史と江戸東京野菜への思いを丁寧に伺った。畑に刻まれた三百年の記憶と、その先へと続く使命をオーラルヒストリーとして紡いでいく。

(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)

小坂農園の源流を探る

~古地図や記録に刻まれた国分寺の農のはじまり

― まず、小坂家の出自と畑の始まりについて伺います。文書で確認できる最初の時期、口伝として伝わる筋道、先祖のお名前や屋敷まわりの手がかりまで、分かる範囲で詳しく教えてください。

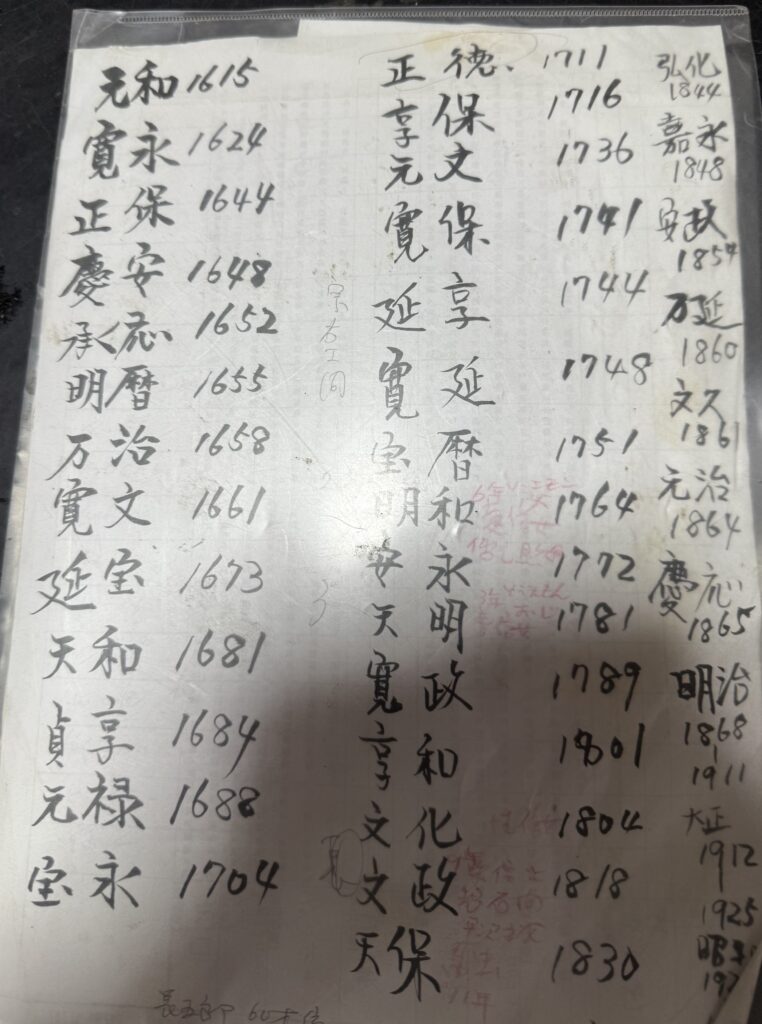

「文書として確かにたどれるのは江戸初期、1600年代からです。家に伝わる口伝ではもっと古く、鎌倉末の戦乱で新田義貞による分倍河原の戦いの折、国分寺の寺院が兵火に遭い、その後、この地で農耕が始まったという言い伝えが残っています。伝承は伝承として受けとめつつ、家系としては江戸初期に「惣右衛門」という先祖の名が確認でき、ここを起点に代々この土地を離れず畑を守ってきた、というのが確かなところです。系譜の裏付けは、位牌の戒名や古い木札に先祖が書き留めたメモがあり、それを手がかりに何代前までは誰がいつ生まれ、どのあたりを耕していたか、を照らし合わせて

いきます。明治初期の記録では、まだ名字の表記が曖昧で、『〇右衛門』『〇作』といった通称で連なる時期があり、途中で『長五郎』『平次郎』といった名乗りが続きます。明治27年(1894)生まれの和一、その前の平次郎は明治2年(1869)生まれ、といった具合に実在の世代が具体の年号を伴って立ち上がってくるのです。こうした名乗りの連続が、家をつなぐ実感の源になっています」

― 小坂家の歴史を辿るうえで、古地図や屋号、先祖から伝わる口伝などを手がかりにされていると伺います。土地の記憶や家系の歩みをどうやって整理し、どのように畑の始まりを見極めてこられたのか、詳しく教えていただけますか?

「屋敷と畑の位置関係についても、古い地図が糸口になります。江戸の頃の図面には寺や学校にあたる施設、そして現在の東元町三丁目あたりの十字路が描かれ、当時『三軒しかなかった』と言い伝えられる集落の配置がうかがえます。道を挟んで同じ小坂姓でも系統が異なる家があり、屋号でいえば『糸萬』『鍋屋』『甘酒屋』などの呼び名が残る界隈に属していたらしい、という話も親から聞いています。ただ、戒名や古文書の判読は限界もあるので、無理に断定せず、ここまでは口伝、ここからは記録と仕分けしながら、七代、八代前くらいまでは確実に遡れる、という立て付けで家の歴史を受け止めているのが実情です。いずれ

にせよ、江戸初期から今日まで畑を手放さず、名字のない時代の名乗りから現代の戸籍に続く一本の線が、国分寺という土地の上に通っている事実こそが、私たちにとっての始まりなのだと思っています」

年貢米や麦から果樹やスイカまで

時代に応じた作付けと市場往還

──江戸の時代、農家にとって作物は単なる収穫物ではなく、年貢、生活の糧、現金収入と、それぞれ役割があったと聞きます。小坂家では、どの作物をどんなふうに作り分けていたのでしょうか?

「先祖のころはまず炭焼きや雑穀、それに米、麦といった年貢作物が柱でした。年ごとの割り当てが帳面に記され、どこで何俵を納めるかが決まっていた、と古い記録から読み取れます。さつま芋は食糧増産の文脈で面積が広がり、のちにまとまった区画をさつま芋の畑にしていた時期もあります。江戸から明治に移ると果樹も加わり、桃やスイカを作りました。祖父の代にはスイカが看板で、国分寺から府中街道を北上して所沢の市場へ荷を運び、横浜の市場へも持っていった。横浜では親族が八百屋を営んでおり、その縁で売り場が広がったと聞いています。畑で夜明け前に積んで、市場で現金を受け取り、ござを丸めて戻る。そんな往還の景色が家の語り草として残っているのです。この地域は麦や陸稲(おかぼ)も盛んでした。少数の家で地割りを守り、作付けを融通しながら暮らしを成り立たせてきた。米や麦が年貢、芋や雑穀が暮らしの糧、果樹やスイカが現金収入など時代ごとに作物の役割がはっきりしていたのだと思います」

都市化の波「直売」という新たな仕組みと谷中ショウガとの出会い

― 戦後から現代にかけて、日本の農業全体も高度経済成長や都市化の波を受けて大きく姿を変えていきました。小坂農園にとって、その変化のなかでどのような転換点があったのでしょうか?

「やはり大きかったのは昭和40年代です。戦後しばらくはどこの農家も食料を増やすことが第一で、うちも米や麦、さつま芋などを作って地域の糧を支えてきました。けれども都市化が進むにつれて畑は宅地に変わり、農地の確保自体が難しくなっていった。そんななかで父が『これからは消費者に直接つながる仕組みをつくらなければならない』と考え、直売に力を入れ始めたのです。私は二十歳で本格的に畑に入りましたが、同世代の仲間と産直会を立ち上げたのが大きな一歩でした。直売を始めたばかりの頃は、一日の売上が三千円とか五千円しかなく不安になることもありましたが、仲間の輪も広がり、直売所は地域の人々にとって顔の見える農業の場になりました。宅地化の波に押されて面積は縮小しましたが、その分、消費者との距離は近くなった。これが戦後から現代にかけての一番の転換点だったと思います。」

― 長い農園の営みの中で、やがて江戸東京野菜との出会いがあったと伺います。最初にその存在を意識されたのはいつ頃で、どのような経緯だったのでしょう?

「最初のきっかけは昭和50年ごろで谷中ショウガでした。あの独特の香りと辛味、そして白根の瑞々しさを初めて畑で目にしたとき、『これは絶やしてはいけない』と直感的に思ったんです。単なる野菜というより、土地の記憶を宿す作物のように感じられました。その後、平成に入ってから馬込半白キュウリに挑戦しました。最初の年は病害や奇形果に悩まされて収量も思うように上がらなかったのですが、『タネだけは絶やすまい』と採種は欠かさずに続けました。雄花と雌花の管理をきちんとして6月上旬の適期にタネを抜き、毎年その出来を記録に残すなどして試行錯誤を重ねました。江戸東京野菜としては谷中ショウガと馬込半白キュウリが柱ですが、それに加え冬場には、練馬ダイ

コンや大蔵ダイコン、金町小カブ、亀戸ダイコン、品川カブなど漬物に使われる品目も少しずつ広げてきました。多品目に取り組むことで、直売に来るお客さんが「今日はどれにしようか」と楽しめる。それが在来種の魅力を伝えることにもなり、地域の中で江戸東京野菜を根づかせる意味があるのだと思っています」

― 谷中ショウガは小坂農園を代表する江戸東京野菜の一つと伺います。最初に取り組まれた頃の思いや、長年続けてこられた中での印象深い出来事を教えていただけますか。?

「若いころご両親と一緒に食べた方が、数十年後にわざわざ直売所に訪ねてきて、『あの頃の味にまた出会いたい』と言われる。そんなふうに、人の記憶と結びついているのが谷中ショウガの力だと思います。料理店からの引き合いも根強くて、料亭や専門店から『ぜひこの季節に欲しい』と声がかかります。加工品に挑戦して、ジンジャーシロップに仕立てたこともありました。遠方の店に送ったこともありますが、その際にはわざわざ現地を訪ねて、自分の育てたものがどう提供されているかを確かめたものです。ただ、品評会に出すときは、あえて『在来』の名で臨んできました。名前を残す責任を背負うという意識がありましたし、そこには家として受け継いできた採種の知恵や株の見極めをきちんと示したいという思いがありました」

百種類超える野菜づくりの舞台裏 土地と市場に合わせた作物探る

― 農園では、一時期「百種類を超える野菜を作っていた」とも伺いました。それは大変な規模だと思いますが、実際にはどのような状況だったのでしょうか?

「よく百種類という表現が独り歩きするのですが、父が口にしたのは、実際には品種まで含めて数えた数字です。たとえばブロッコリー一つをとっても、同じ時期に複数の品種を試験的に植える。その違いを比べて、気候や土に合うかどうか、病害に強いかどうか、味わいや収量に差があるかとか観察を繰り返してきました。ですから季節の移ろいと市場の動きを重ね合わせながら、適したものを見極めようとした結果、気がつけば三桁に達していたという感覚です。むしろ、消費者にとっては直売所で今日はどれを選ぼうかと迷う楽しみにつながり、私たちにとっては『この土地で生き残れる野菜はどれか』を探る試みでもありました」

― 現在の小坂農園の規模や経営にあたって大切にされている考え方についてお聞かせください。江戸時代から連綿と続いてきた農園を、いまどのような形で維持しているのでしょうか?

「現在、耕している面積は2町(2ヘクタール)ほどです。かつては山林を開いて畑にしたり、親戚や近所から土地を任されたりして5町(5ヘクタール)もの畑を抱えていた時期もあります。しかし、都市化の波や宅地化、相続など環境の変化が重なり、次第に面積を整えていきました。大きさを追うのではなく、続けられる範囲で畑を守ることに重きを置いてきたのです。経営の仕組みは、直売と市場出荷の両立です。市場に出す作物は安定的な収入につながり、直売は消費者との直接の接点になる。どちらも欠かせません。売上の数字はもちろん農業経営にとって大切ですが、私にとっていちばんの財産は〝つながり〟です。直売所で交わす何気ない会話、お客さんからの『今年の味はいいね』という声、あるいは業界の仲間と情報交換をする場。そうしたことが栽培の判断や作付けを支えてくれます。先祖代々三百年以上続いてきた農園をさらに次代へとつなげるには数字だけを追いかけても続きません。地域とともに歩むことが、農業の根を深めることだと考えています」

ドイツ経験と発信力が武器の後継者

~農園に吹き込まれた新しい風

― 農園をつなぐ上で、後継者の存在は欠かせません。ご子息の知儀さん(36)も農業を学び、すでに農園を継承されていると伺います。どのような学びや経験を経て加わっておられるのでしょうか?

「息子は大学で農業を学びました。また、海外農業研修プログラムを利用してドイツに渡って直売や市場の現場を実際に体験しました。欧州の産地は、畑から店までの距離感がとても近く、彼はそこで『作って終わり』ではなく『消費者にどう届け、どう伝えるか』が農業にとっていかに重要かを覚えて帰ってきました。帰国後はすぐに農園に入り作付け計画の立案や販売の仕組みづくりを主導するようになりました。同世代の農家や研究者との交流も広げており、SNSを駆使した情報発信の感覚も柔軟です。私がどちらかといえば伝統や技術を次代へ手渡すことに重きを置いているのに対し、息子は外の世界と積極的につながり、農園を新しい風に触れさせてくれる。その違いが農園を強くして持続させているのだと思います。世代の重なりがあって、はじめて次の百年への道筋が描けるのではないでしょうか」

― 小坂農園を次の世代へと託すうえで、ご自身と息子さんとでは江戸東京野菜への向き合い方に違いもあるのではないでしょうか。その点についてどのように感じておられますか?

「私はどちらかといえば、とにかく『タネを切らさない』こと。次に『技術を曖昧にしない』こと。そして最後に、『口伝の勘所を身体で渡す』こと。この三つを徹底するのが役割だと思ってきました。たとえば馬込半白キュウリの採種なら、どの時期に雌花と雄花を合わせるのか、どの株を残すのかなどです。それが私の責任だと感じています。一方で、息子は発想がまったく違います。直売所の見せ方、商品の並べ方、SNSでの発信な

ど、私には思いつかない工夫をどんどん取り入れていきます。若い世代の消費者や仲間とも自然につながっていく力があり、私も学ばされることが多いです。私自身は最近では『草むしり担当だ』と冗談を言われるくらいですが(笑)。それくらい役割がはっきり分かれている方が、江戸東京野菜のように人の手とタネの命が支え合って成り立つ営みには合っているのだと思います」

三百年は通過点 次の百年見据え「東京農業」育てる夢とは

― 代々の当主として最も大切にしていることは何でしょうか。単なる農業経営を超えて、歴史をつなぐ責任という視点からお聞かせください

「江戸東京野菜は誰かが作らなければその瞬間に姿を消してしまう。畑でタネを播き、収穫し、次のタネを残す。その繰り返しの中でしか命をつなげないのです。ですから第一に大切なのはタネと技術を次世代に渡すことです。一緒に畑に立ち、実際に手を動かしながらでなければ受け渡せない。その体験を共有することが、継承の第一歩だと考えています。第二に大事なのは関係を渡すことです。農業は一人で完結するものではありません。直売所でのお客さんとのやり取り、仲間と組織した会での経験、JAや市場との連携とか、人と人とのつながりがあってこそ続けられるのです。私一人で築いたものではなく、多くの人に支えられてきた関係を、息子や次の世代がそのまま受け取り、また新しいつながりを加えていってくれることを願っています。そして最後には気構えで、大切なのは無理をせず、しかし淡々と続ける覚悟です。伝統を守るとは、単に古いものを残すことではなく、日々の畑仕事の中で積み重ねた経験を、確かな形で次へ渡すこと。その使命を果たすために、私は今も畑に立ち続けているのです」

― さらに未来へとつなぐ視点で、今後の展望についてどのように考えていらっしゃいますか?

「三百年という時間は、私たちにとってはあくまで通過点にすぎません。目標は四百年、五百年へと繋げていくことです。そのためには、江戸東京野菜を通して『東京にもこうした伝統が脈々と息づいている』という事実を伝え続ける必要があると思っています。かつては売上目標を掲げた時期もありましたが、これからは〝暮らしとして続ける〟ことに価値を置きたい。畑に立ち、手を動かし続けることで次の世代が迷わず畑に入れる環境を整える。それが私の責任だと思っています。息子には、単に農園を維持してほしいというだけではなく、ドイツで学んできた経験を生かして東京の農業をもっと開かれたものにしてほしいです。直売だけでなく、観光や教育、情報発信など、新しい形で人と農を結びつけてほしいと願っています。彼には未来をひらく役割を担ってもらいたい。その夢を託すことが、私にとっての最大の展望でもあります」

―― ありがとうございました。