【江戸東京野菜を語る③】都市にタネまく〝異色の生産者〟が語る江戸東京野菜

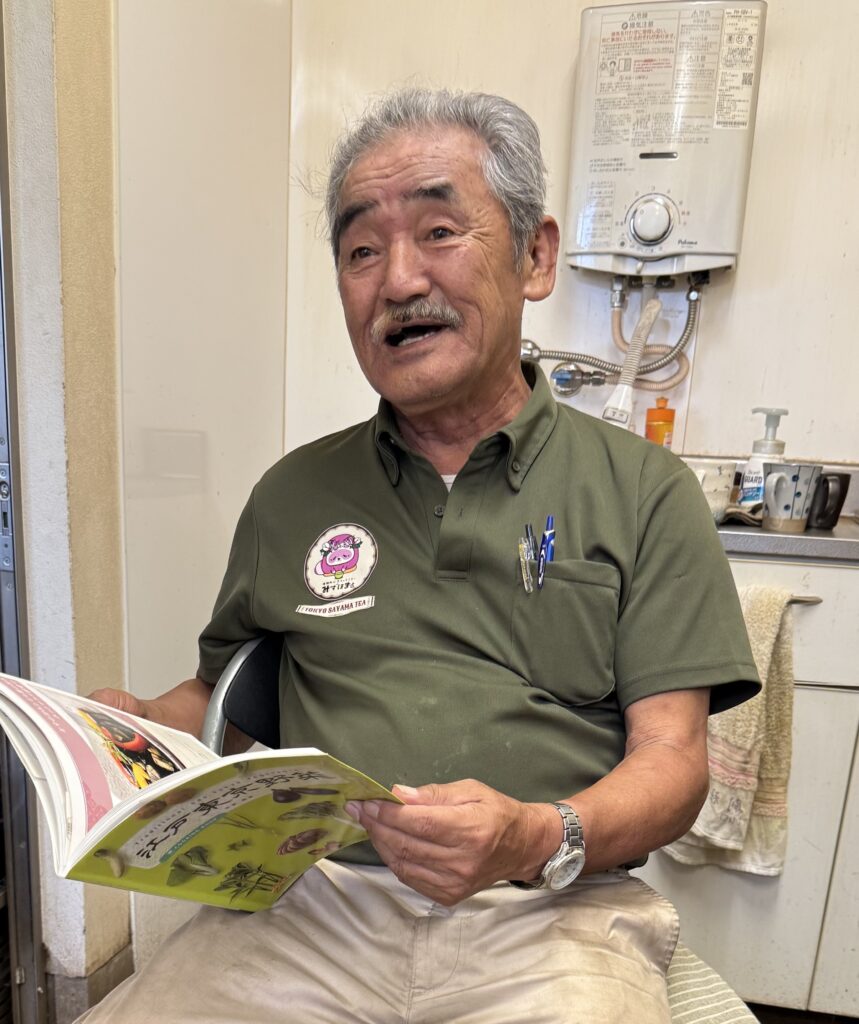

江戸東京野菜の伝統を、ただ「守る」のではなく、育て、調べ、つなぎ直す― そんな営みに独自の歩みで挑み続ける生産者がいる。小平市で農業を営みつつ、江戸東京野菜の研究を続ける宮寺光政さん(75)だ。農協で約35年務め、支店長や本店部長などの要職を歴任し、営農指導や流通の現場で地域農業を支えてきたが、55歳で退職後、あえて「つくる側」へと人生の舵を切った。江戸時代から続く農家の13代目(または14代目)として、現場に戻った知性派の異色農家である。30アールの農地で江戸東京野菜を中心に栽培。品川カブ、馬込半白キュウリ、亀戸ダイコン、三河島菜、内藤トウガラシなどを手がけ、農協職員として蓄積した視点と分析力を活かしながら品種特性の調査や自家採種による遺伝資源の保存に取り組む。さらに、地域の学校との連携による食育活動にも力を入れるなど、その活動は生産者の枠にとどまらない。なかでも三河島菜を仙台から〝逆輸入〟し、東京の子どもたちと再び育てるという歴史的取り組みは、農の記憶を現代に蘇らせる試みとして注目されている。

(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)

支えるからつくるへ、農協35年の経験と原点回帰の決断

― そもそも農協に入られた背景や、その35年の職務経験の中でどのようなことに取り組まれてきたのか、詳しくお聞かせください。

「農業高校を卒業して立川の農業講習所で2年ほど勉強して農協に入り、営農指導員としてキャリアをスタートしました。最初は肥料や資材の配達、農家の方々への作付け指導、家畜の出荷管理など、地域の暮らしに密着した仕事をしていました。その後は金融業務や組合員対応などにも関わるようになり、支店長、さらに本店の部長も務めました。販売管理、地域戦略、経営支援など、農協という組織の中で現場と経営の両方に関わってきたという実感があります。」

― 55歳で早期退職して農業の現場に戻られたと伺いました。その決断の背景には、どのような思いがあったのでしょうか?

「最大のきっかけは父の体調不良でした。高齢になって畑に出られなくなり、『このままでは実家の畑が荒れてしまう』という危機感がありました。農家を支える側として35年やってきた私が、今度は実際につくる側にならなくてはという思いが芽生えました。ちょうど55歳で、人生の区切りでもあったのです。自分が育った土地に戻って、自分の手で作物を育てるという原点回帰のような気持ちもありました。」

― 畑に戻られてから、最初はどんな作物を育てたのですか。東京での農業に特有の制約などはありましたか?

「最初はスイカやジャガイモ、麦、サツマイモなど、比較的一般的な品目から始めました。とはいえ、30アールという限られた面積なので、規模では勝負できない。加えて都市農業ですから、景観や騒音、周囲との関係にも配慮が必要です。そのなかで、どう差別化を図っていくかを常に考えていました。例えば農薬の使用を控えたり、雑草管理にも細心の注意を払ったり。都市の中にあるからこそ、農の存在が教育や防災、景観にも貢献する。だからこそ、単なる生産だけでなく、都市と農をつなぐ農業のあり方を模索してきました」

江戸東京野菜との出会いと三河島菜〝逆輸入〟

の挑戦

― そうした工夫を重ねる中で、東京ならではの野菜を育ててみたい、という思いも芽生えていったのでしょうか。江戸東京野菜との出会いについて、教えていただけますか?

「ちょうど畑に戻って間もない頃、地域の農業仲間との交流のなかで、昔ながらの東京の在来野菜に注目が集まっているという話を耳にしました。そのときに紹介されたのが品川カブでした。これを調べてみると、かつて北品川一帯で広く栽培されていた伝統品種で細長い独特の形状と煮崩れしにくい性質を持ち、料理にも向いていることがわかりました。

ちょうど東京でしか作れない野菜を探していた時期だったこともあり、試験的に作ってみたところ、予想以上に反響がありました。直売所でも人気が出て、飲食店からの注文も入り、栽培を本格化することにしたのです」

──品川カブに限らず、ほかの江戸東京野菜にも取り組まれているとのことですが、その中でも三河島菜という野菜には特別な思い入れがあると伺いました。どういった経緯で関わるようになったのでしょうか

「もともと三河島菜は東京・荒川の地元野菜として知られていたのですが、戦後はほとんど姿を消していました。そんな中、荒川区内の小学校での食育活動を通じて関心が高まり、『もう一度育ててみたい』という声が上がったのです。調べていくと、仙台に仙台芭蕉菜という野菜があり、それがかつての三河島菜と酷似していることがわかりました。実は江戸時代に仙台藩の殿様が参勤交代の際に三河島から種子を持ち帰り、それが現地で生き残っていたのです。つまり、三河島菜は仙台で命脈を保っていた。そして今、それを逆輸入する形で東京に戻し、子どもたちと一緒に再び育てる。歴史の環をつなぐ、そんな意義ある取り組みになりました」

― そのように子どもたちと一緒に野菜を育てる取り組みは、他にも続けてこられたそうですね。特に印象に残っている学校での活動があれば教えてください。

「東京都市大学附属小学校では、品川カブを活用した食育授業を10年間にわたり担当しました。とくに印象的だったのは、著名な料理人である三國清三シェフとの連携です。三國シェフは、東京の名店『オテル・ドゥ・ミクニ』でオーナーシェフを務め、日本フランス料理界を代表する存在としてミシュラン三ツ星の味をジャポニゼ(日本風)として築いた方です。日本の食文化を世界に発信する活動にも尽力されており、彼が監修する食育プログラムは、単なる調理指導にとどまらず、子どもたちに食の意味や地域の味を伝えるものでした。この授業では、9月に子どもたちと一緒に品川カブの種子をまき、11月に収穫。それをもとに三國シェフと一緒に調理実習を行いました。子どもたちは『自分たちで育てた野菜を食べる』という初めての体験に目を輝かせ、味覚だけでなく達成感や喜びを学んでいきました。中には農業に興味を持ち始めた子もいて、地域農業を知る入口として非常に意義のある取り組みだったと思います。校長先生が交代されたタイミングでこのプログラムは終了しましたが、10年間にわたる実践は、今でも大切な記憶として残っています」

タネをつなぐ、思いを残す~昔ながらの野菜と

向き合う日々

― 子どもたちと一緒に野菜を育てる中で、野菜ひとつひとつに宿る「物語」のようなものを強く意識されるようになったと伺いました。そうした中で、特に在来種の種子を自分の手でつないでいく取り組みについて、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

「昔ながらの在来種のタネっていうのは、今はもうタネ屋さんで簡単に買えるものじゃないのです。だから、自分で咲かせて、自分で採るしかない。そうやって、来年につなぐのです。馬込半白キュウリや三河島菜なんかは、毎年そうしてタネをつないできました。でも、うまくいかない年もある。花がうまく咲かなかったり、虫にやられたり、ちょっとしたことでタネが採れなくなる。もし失敗すれば、その品種がそこで絶えてしまうかもしれない。だから、手を抜けないのです。私はただ育てて売るだけじゃなくて、『この野菜は、どういう年に、どう育ったか』ってことを、ちゃんと書き残すようにしています。

そうすれば、次の年にどう育てたらいいかのヒントになるし、誰かが後を継ぐときにも役に立つ。天気のこと、土の様子、病気の出方など細かいですが、そういう記録が、実はすごく大事なのですよ。在来種というのは、育てる人が変われば、ちょっとずつ姿も変わっていくものです。だから私は、ただタネを残すではなくて、『この野菜と、どう向き合ってきたか』も一緒に残したい。記録っていうのは、未来の誰かに手渡すためのメモみたいなものです」

― そうした手間や思いを込めて育てた野菜を、実際にどうやって届けていくかも大事な部分かと思います。東京という土地柄の中で、販売や経営面ではどんな工夫をされているのでしょうか。

「私の畑の面積は30アール程度ですから大量生産には向きません。その分、飲食店や直売所、給食、青果市場など、複数の販路を使って『価値で売る』スタイルを取っています。江戸東京野菜には物語がある。それをしっかり伝えることが、販売につながると実感しています。さらに、作物の見た目や歴史的背景も含めて丁寧に説明することで、消費者の興味を喚起し、リピーターにつながるケースも増えてきました。たとえば、直売所では江戸東京野菜の物語や調理方法まで紹介しています。市場に卸す場合も、担当者に栽培や背景をしっかり説明し、バイヤーとの信頼関係を築いています」

― 規模ではなく〝価値で勝負する〟というお話がありましたが、そこまでして江戸東京野菜に取り組み続ける理由は、どこにあるのでしょうか。

「東京という土地で農業を続けていくには、やはり独自性が必要です。江戸東京野菜はその点で非常に強い武器になります。たとえば、亀戸ダイコンは収穫期が短くて手間もかかりますが、味も香りも抜群にいい。飲食店では『これでしか出せない味』になるので、多少高くても買ってもらえます。つまり、手間に見合った価値を持っている。そこが、普通の野菜とは違う魅力です」

小さな畑から広がる力、伝えて育てる江戸東京野菜の魅力

― そうした価値ある野菜づくりも続けていくとなるといろいろな悩みや壁もあるのではないかと思います。いま感じている課題や、これからの展望について、どう考えていますか。

「たとえば、後継者の問題は避けて通れません。家族の中に継ぐ者はいないので、農協や地域の学校、行政と連携しながら、種子や技術を仕組みとして残していく必要があります。最近では農協でも種の保存や研修制度に力を入れてくれるようになって、私もそういった場で指導を担うようになっています。個人の努力だけでは限界がありますが、地域全体で支えていくことで、江戸東京野菜の命脈を次につないでいけるのではないかと思います」

― 地域で支え合いながら、次の世代につないでいくというお話がありました。そんな時代の中で、ご自身は『どんな農家でありたいか』、あるいは『農業を通じてどんなことを伝えていきたいのか』、今のお気持ちを聞かせてください

「農業は、ただ作って売るだけの仕事じゃないのです。地域の文化でもあるし、人と人をつなぐ営みでもある。だからこそ、作るだけでなく、伝えること、記録することが大事だと思っています。今、内藤トウガラシを、長野の善光寺近くにある有名な唐辛子屋さんと組んで売り出すという話が進んでいます。名前に〝内藤トウガラシ〟と入れられないのは商標の関係でちょっとややこしいのですが、それでも新しい売り方やつなぎ方を考える人が現れてくるのは、すごく意味があることだと思います。そうやって、新しい生産者や販路が生まれていけば、野菜の命もつながるし、地域の知恵も次の世代に受け渡されていきます。私が育ててきた野菜も、どこかで誰かがまたタネをまいてくれたら、それで十分です。人と農をつなぐ橋渡しになればと願っています」

―― ありがとうございました。

<宮寺さんがこれまで手がけた江戸東京野菜一覧>

| 品目 | 特徴・エピソード |

| 品川カブ | 秋に収穫される細長いカブ。北品川・滝野川で栽培され、「品川カブ」として復活。直売や食育にも活用 |

| 馬込半白キュウリ | 明治期に改良された在来種のキュウリ。採種の歴史あり。味や形の個性が直売所で人気 |

| 三河島菜 | 江戸の代表的漬け菜。仙台で「仙台芭蕉菜」として栽培されていた系統を東京に〝逆輸入〟 |

| 亀戸ダイコン | 文久年間から栽培される在来種。短くくさび形の根が特徴。根も葉も料理に利用 |

| 寺島ナス | 葛飾郡寺島地域発祥の小型早生種のナス。形や色の変化が早く手がかかる |

| 内藤トウガラシ | 江戸期に現在の新宿御苑あたりにあった内藤家由来で、「内藤蕃椒」として知られた。品種は八房(やつぶさ)トウガラシ。近隣の畑一面を真っ赤に染める光景は壮観だったといわれている。 |

(出典:JA東京中央会「江戸東京野菜について」)